Une présentation PowerPoint de 30 slides peut aisément dépasser les 50 Mo. Multipliez cette taille de fichier par le nombre de destinataires et les versions successives… On a vite fait d’oublier l’empreinte numérique de nos supports de communication ! Chez Praesens, cela fait huit ans que nous concevons plus de 150 présentations, chaque année, pour un portefeuille de + de 100 entreprises.

Et nous avons progressivement pris conscience d’une réalité : notre métier peut aider à faire évoluer les pratiques interne de nos clients. Non par effet de mode « éco », mais par nécessité. Les enjeux RSE redéfinissent les contours de toutes les professions. Aujourd’hui, nous partageons des méthodes très concrètes dont vous pouvez vous inspirer pour élaborer vos propres présentations tout en conservant la sobriété environnementale à l’esprit.

Quelle est l’empreinte écologique d’une présentation ?

Le cycle de vie d’une présentation PowerPoint n’est pas sans rappeler celui d’un produit manufacturé : création, distribution, utilisation, stockage. Chaque étape vient avec son lot des ressources invisibles, mais bien réelles.

Il faut de l’énergie pour faire tourner les logiciels de création. Il faut ensuite de la bande passante pour les transferts. Sans compter que des serveurs ronronnent jour et nuit pour conserver des fichiers qui ne sont plus pertinents depuis des années.

Il y a donc de vraies problématiques lorsqu’on parle des présentations d’entreprise :

L’inflation dans la taille des fichiers. L’intégration d’images haute définition, de vidéos, les animations, etc. Un fichier bien ficelé pesait 2 Mo il y a dix ans, il en pèse aujourd’hui 20, voire 50. Cette inflation n’est pas neutre puisque chaque mégaoctet supplémentaire se traduit par une consommation énergétique accrue lors du traitement, même minime.

La prolifération des versions. C’est rarement linéaire quand on travaille sur des slides. Les unes naissent sur le poste d’un collaborateur, d’autres passent vers le manager pour validation, reviennent modifiées, se dupliquent chez chaque commercial, etc. Difficile de maîtriser cette cascade de copies.

Le stockage silencieux. Ces fichiers restent logés dans les boîtes mail et les dossiers partagés. Des data centers entiers tournent en permanence pour conserver des présentations que personne n’ouvrira plus jamais.

Prenons un cas concret : une entreprise prépare son salon annuel. L’assistant marketing conçoit une présentation en y distillant une poignée de vidéos produits. Le fichier initial de 8 Mo grossit progressivement avec l’ajout de témoignages clients filmés (+ 15 Mo), intégration d’animations 3D (+ 12 Mo), insertion de photos haute résolution des nouveautés (+ 20 Mo).

Résultat : un fichier de 55 Mo. Il est ensuite envoyé à 50 commerciaux présents sur le salon. Chacun le personnalise légèrement et l’envoie à ses 10 meilleurs prospects. Bilan : 500 versions d’un fichier circulent et s’archivent pour un événement de trois jours. L’empreinte numérique est clairement démesurée, rapportée à l’usage réel.

Éco-branding : concilier performance environnementale et visuelle

L’éco-branding n’est pas né dans les agences de communication, et heureusement. Il a émergé des départements RSE, porté par des professionnels qui questionnaient la cohérence entre les discours environnementaux et les pratiques quotidiennes. Comment prôner la sobriété tout en diffusant des supports de communication obèses ?

Avec cette approche, on ne reste pas que dans la simple compression de fichiers. L’éco-branding repense la création graphique selon trois axes fondamentaux.

- D’abord, la sobriété choisie : éliminer le superflu sans appauvrir le message, distinguer l’essentiel de l’accessoire.

- Ensuite, l’optimisation systématique : chaque pixel, chaque effet, chaque animation doit justifier sa présence par sa valeur communicationnelle.

- Enfin, la durabilité conceptuelle : créer des supports suffisamment intemporels pour traverser les saisons sans devenir obsolètes.

Ici, il y a une analogie avec l’architecture. Un bâtiment éco-conçu n’est pas forcément moins séduisant qu’une construction traditionnelle. Simplement, chaque matériau y est choisi pour ses qualités intrinsèques, chaque espace pensé pour sa fonctionnalité, chaque ouverture calculée pour optimiser la lumière naturelle.

De même, une présentation éco-conçue privilégie l’efficacité sobre au graphisme pour le « wahou ».

Éco-branding : question de stratégie pour les entreprises

Loin d’être une lubie de communicants engagés, l’éco-branding s’impose progressivement comme un levier plus global. Cela signifie tout simplement que les entreprises pionnières en la matière récoltent déjà des bénéfices tangibles.

L’alignement avec les attentes sociétales. Les parties prenantes, clients, investisseurs, talents, scrutent désormais la cohérence de l’engagement écologique. Une entreprise qui pousse le souci écologique jusqu’à ses présentations PowerPoint démontre une certaine réflexion systémique. Une cohérence qui cimente la crédibilité du discours RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les gains opérationnels immédiats. Des fichiers allégés circulent plus vite, s’ouvrent instantanément, on les partage sans accroc. Ave des connexions parfois précaires, ces avantages techniques deviennent très utiles. Un commercial en déplacement appréciera de pouvoir envoyer x fois sa présentation depuis son smartphone sans épuiser son forfait data.

La différenciation concurrentielle. Dans certains secteurs comme les collectivités territoriales, l’économie sociale et solidaire, la cleantech, présenter ses projets via des supports éco-conçus constitue un signal. C’est démontrer par l’exemple sa capacité à innover dans tous les domaines, y compris les plus inattendus.

Les économies d’échelle. Moins d’espace serveur nécessaire, moins de bande passante consommée, moins de temps machine mobilisé, etc. Ces toutes petites économies, multipliées par des milliers de présentations annuelles, génèrent des gains substantiels pour les grandes organisations.

Comment construire des présentations eco-design ?

La transformation s’articule autour de cinq piliers méthodologiques. Chacun répond à un enjeu spécifique et s’applique selon des modalités que nous avons affinées au fil de nos missions.

1. Maîtriser la compression intelligente des médias

Le principe : réduire le poids des fichiers sans sacrifier la qualité perçue. L’œil humain, notamment en contexte de projection, ne distingue pas certaines optimisations techniques. Et c’est là que se situe l’opportunité.

Comment procéder :

- Adopter les formats modernes : SVG (Scalable Vector Graphics) pour les graphiques vectoriels, WebP pour les photos

- Dimensionner précisément selon l’usage : 1920×1080 pixels suffisent pour une projection full HD

- Compresser systématiquement via des outils spécialisés avant intégration

- Éviter l’embarquement de vidéos, privilégier les liens externes

Situation type : vous devez intégrer le nouveau logo de votre entreprise dans toutes vos présentations. Le fichier original fourni par l’agence pèse 5 Mo en PNG haute résolution (conçu pour l’impression grand format). Pour vos slides, vous le convertissez en SVG : le même logo, parfaitement net à toutes les tailles, ne pèse plus que 50 Ko. Gain : division par 100 du poids, sans aucune perte de qualité à l’écran.

Erreur courante : intégrer directement les photos issues d’une banque d’image. Une image de 24 mégapixels (6000×4000) est totalement surdimensionnée pour un usage PowerPoint !

2. Adopter un design minimaliste efficace

Le principe : communiquer plus avec moins. Le minimalisme bien compris n’est pas un appauvrissement, plutôt une concentration de l’impact.

Comment procéder :

- Structurer chaque slide autour d’une idée unique

- Exploiter généreusement les espaces vides (ils dirigent le regard)

- Supprimer tout élément purement décoratif

- Privilégier les aplats de couleur aux dégradés complexes

Situation type : votre ancienne slide « Nos valeurs » comportait un fond dégradé, des formes décoratives, des icônes sophistiquées et des effets d’ombre sur chaque élément. Résultat : le message pouvait se perdre dans le décorum. La version éco-conçue présente les trois valeurs sur fond blanc, avec une typographie forte et trois touches de couleur corporate. L’impact visuel est différent, la mémorisation facilitée et le poids divisé par quatre.

Erreur courante : confondre design graphique minimaliste et pauvreté visuelle. Un design épuré peut être extrêmement sophistiqué dans ses proportions, ses alignements, son rythme.

3. Optimiser les choix typographiques

Le principe : la typographie représente souvent la majorité du contenu d’une présentation. Il faut l’optimiser pour dégager un premier gain direct.

Comment procéder :

- Utiliser les polices système (Arial, Aptos, Century Gothic…) car elle sont préinstallées partout

- Limiter à deux familles : une pour les titres, une pour le corps

- Éviter les graisses extrêmes (black et heavy) et les effets (contours, ombres)

- Maintenir une hiérarchie claire par la taille plutôt que par les effets

Situation type : votre charte graphique impose une police propriétaire pour les titres. Plutôt que de l’incorporer dans chaque présentation (ajoutant plusieurs mégaoctets), vous utilisez cette police uniquement pour le slide titre, puis basculez sur une police système approchante pour le reste. L’identité visuelle est préservée, le poids maîtrisé.

Erreur courante : multiplier les variations typographiques (gras, italique, souligné, couleurs) qui alourdissent techniquement et visuellement.

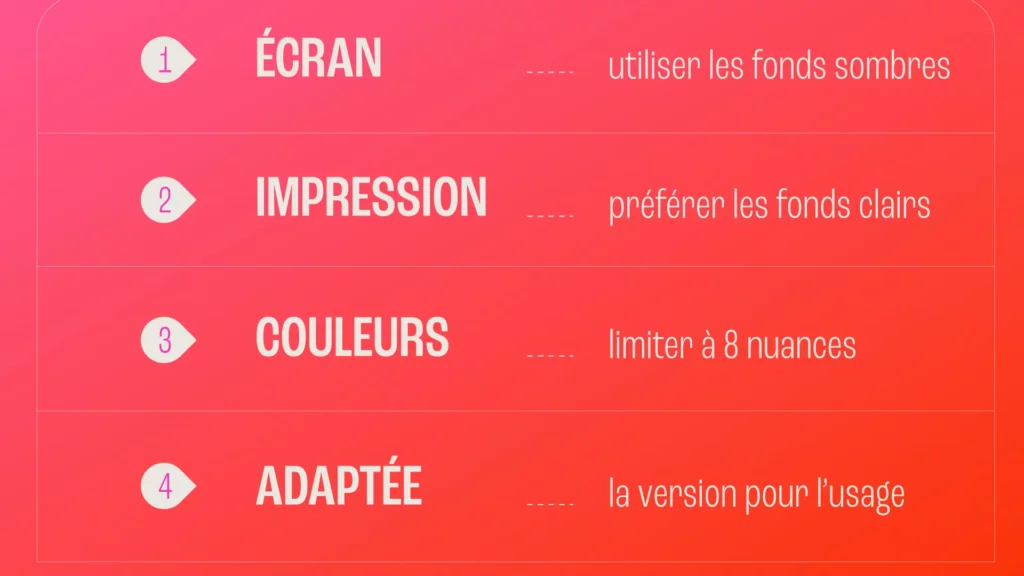

4. Gérer intelligemment les palettes chromatiques

Le principe : les couleurs impactent différemment selon le support de diffusion. Une stratégie différenciée est à envisager ici.

Comment procéder :

- Pour l’affichage écran : privilégier les fonds sombres (économie d’énergie sur écrans OLED)

- Pour l’impression : opter pour des fonds clairs (économie d’encre)

- Limiter la palette aux 8 nuances de la palette du masque PowerPoint

- Créer des versions adaptées selon l’usage prévu

Situation type : vous préparez une présentation stratégique qui sera d’abord projetée en comité de direction, puis imprimée pour archivage. Vous créez deux versions : une « écran » avec fond anthracite et textes blancs, une « print » inversée. Les deux partagent la même structure et le même contenu, seule la colorimétrie change. Chaque version est optimisée pour son usage.

Erreur courante : utiliser des fonds colorés saturés qui consomment beaucoup d’énergie à l’affichage et d’encre à l’impression.

5. Rationaliser l’architecture des fichiers

Le principe : au-delà des éléments visibles, la structure même du fichier PowerPoint peut être travaillée.

Comment procéder :

- Supprimer les slides masquées et les versions antérieures

- Nettoyer les métadonnées accumulées

- Utiliser les fonctions natives de compression PowerPoint

- Exporter en PDF pour les versions finales non modifiables

Situation type : après plusieurs mois de modifications successives, votre présentation de 20 slides visibles pèse inexplicablement 40 Mo. Un audit révèle 15 slides masquées, des commentaires obsolètes, et un historique de modifications pléthorique. Après nettoyage, le même fichier ne pèse plus que 8 Mo. Les performances s’améliorent drastiquement.

Erreur courante : conserver toutes les versions antérieures dans le même fichier « au cas où », créant un millefeuille numérique ingérable.

Comparatif d’impact : slides classiques vs écologiques

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce tableau synthétise les gains observés sur des cas réels traités par nos équipes :

| Critère | Présentation classique | Présentation éco-conçue | Impact concret |

| Poids moyen du fichier | 25-50 Mo | 5-10 Mo | Division par 5 : un email avec 5 présentations éco-conçues pèse autant qu’une seule présentation classique |

| Temps de téléchargement | 30-60 secondes | 5-10 secondes | Gain de productivité cumulé significatif sur des centaines d’ouvertures |

| Espace de stockage cloud | 50 Mo x 100 versions = 5 Go | 10 Mo x 100 versions = 1 Go | 80% d’économie sur les coûts de stockage cloud |

| Compatibilité technique | Échecs fréquents sur mobile | Ouverture fluide partout | Zéro frustration client, meilleure réactivité commerciale |

| Performance d’affichage | Latences, saccades | Navigation instantanée | Présentation plus dynamique, attention maintenue |

Ce comparatif révèle une réalité contre-intuitive : l’eco-design améliore l’expérience utilisateur. Des présentations plus légères sont aussi plus agréables à manipuler, plus rapides à partager, plus simples à archiver. L’écologie rejoint ici l’efficacité opérationnelle.

Pour exploiter pleinement ces bénéfices, trois actions s’imposent.

D’abord, auditer l’existant : mesurez le poids moyen de vos présentations actuelles pour établir une baseline.

Ensuite, former les équipes : le design écologique s’apprend, notamment la maîtrise des outils de compression.

Enfin, définir des standards : établissez des limites de poids par type de présentation (5 Mo pour une présentation interne, 10 Mo pour une présentation client, etc.).

Limites et arbitrages à considérer

L’éco-branding n’est pas un dogme, nous le voyons plutôt comme une démarche à chaque projet. Son application requiert du discernement par rapport au cas.

La lisibilité reste non négociable. Une présentation illisible sous prétexte d’économie de pixels manque sa cible. L’eco-design vise l’efficacité, pas l’austérité. Chaque choix de simplification doit renforcer, non affaiblir, la transmission du message.

Certains contextes exigent plus de richesse visuelle. Une présentation pour lever des fonds auprès d’investisseurs internationaux nécessitera probablement plus de sophistication qu’un support de réunion interne. L’éco-branding s’adapte aux enjeux, il ne les ignore pas.

La transition demande de la pédagogie. Des équipes habituées à des présentations « riches » peuvent initialement percevoir le design eco responsable comme un appauvrissement. Il faut expliquer, montrer les bénéfices, accompagner le changement.

Les outils évoluent, les méthodes aussi. Les formats de compression s’améliorent, les écrans deviennent plus économes, les pratiques se transforment. L’éco-branding n’est pas figé mais évolutif. Ce qui est optimal aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.

L’éco-branding incarne finalement une forme de maturité dans notre approche du design. Après des décennies d’escalade visuelle, où chaque présentation devait surpasser la précédente en effets et en sophistication, nous revenons à l’essentiel : communiquer efficacement.

Elle s’inscrit naturellement dans notre philosophie de présentation sur-mesure, où chaque élément est calibré pour servir vos objectifs avec justesse et responsabilité.